|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飯沼の棚田

傾斜地の多い飯沼地区では棚田(たなだ)を開いて稲作が行われてきました。

2年目となった昨年は酒米(美山錦)にしぼって栽培し、収穫したお米は米澤酒造で醸造され、寒仕込み純米酒「今錦おたまじゃくし」として商品化されました。

中央アルプスから天竜川まで見渡せる絶好のロケーションです。

|

|

|

写真集

飯沼地区の棚田が見える風景のの写真集です。 |

|

|

|

|

|

|

|

大草城址公園

中川村役場の南800mほどの高台にあり、とても眺めが良い公園です。

特に春には10種類以上の桜が植えられているので、長い時期桜を楽しむことができ、残雪のアルプスを背景に絶好の写真スポットとなっています。

南北朝時代、大河原城主であった香坂高宗は、後醍醐天皇の第8皇子であった宗良親王を奉じて、ここ大草城で挙兵しました。

宗良親王は、南朝勢力の回復を図るため、越後・越中まで兵を進め、3年間の間活動を続けましたが、おもわしくなく南下してこの地に拠って30年を過ごしたといわれています。

|

|

|

四季の写真集 |

|

|

|

|

|

|

|

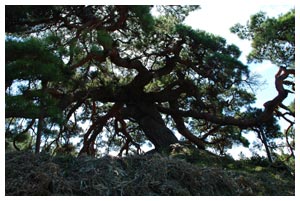

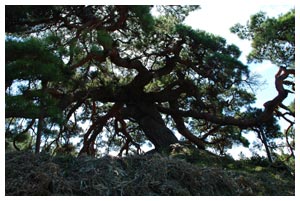

石神の松

石神に、その昔、山伏が天竜川の氾濫を治めるため水神に手向けた松という伝説があり、村の文化財に指定されました。

幹周3.34m、樹高7m、枝張り16m、推定樹齢300年の枝ぶりの素晴らしい松です。

|

|

|

四季の写真集 |

|

|

|

|

|

|

|

渡場(どば)の銀杏並木

渡場(どば)地区の散歩道として植えられたイチョウ並木が、大きく育ち秋には黄金色のじゅうたんの上に直列で並んだその姿が初冠雪の中央アルプスを背景に人気のカメラスポットとなっています。

また、柴崎コウ主演の食堂かたつむりのロケ地としても有名になりました。

|

|

|

四季のの写真集 |

|

|

|

|

|

|

|

坂戸橋 (さかどばし)

昭和7年に作られた、全長77.8m、幅5.5m、高さ20mの当時としてはめずらしい固定式鉄筋コンクリート橋です。

両岸には桜とつつじが植えてあり、春には見事な桜のトンネルが通る人の目を楽しませてくれます。

|

|

|

四季の写真集 |

|

|

|

|

|

|

|

茅葺の家

10年20年前まではたくさんあったであろう茅葺の家。

日本の山村の原風景ともいえるような、郷愁をさそうその風景は中川村では美里地区の谷村さん宅ただ一軒だけとなってしまいました。

250年前に建てられたこの家屋は、現在では物置として使われています。

|

|

|

|

四季の写真集 |

|

|

|

|

|

|

|

西丸尾のしだれ桜

西丸尾にある小池さん宅のしだれ桜は、樹齢450年を超す見事な枝ぶりの古木です。

東向きの急な傾斜地に立ち、ピンクがかった花の周りではツツジやスイセン、ツバキ、ミツマタなどが彩りを添えて山里の春を演出しています。

数年前に写真集に紹介されてから全国から多くのカメラマンが訪れるようになりました。 |

|

|

|

写真集 |

|

|

|

|

|

|

|

南向学校跡

望岳荘前の広場、旧南向学校跡からの展望は素晴らしい

絶好の写真スポットです。

古木の桜の間から見るアルプスはまさに日本の原風景。

時間をわすれてしまいそう・・ |

|

|

|

四季の写真集 |

|

|

|

|

|

養命酒発祥の地

ある大雪の晩、塩沢宋閑翁が雪中に倒れていた旅老人を救いました。3年間塩沢家で過ごした旅老人が、塩沢家の恩義に報いるため、霊酒の秘製法を授けて去っていきました。それから、手飼いの牛に乗って深山幽谷を歩き、薬草を採取して秘醸を始め、慶長7年(1602年)「養命酒」と命名したと伝えられています。

|

|

|

|

|

|